こちらの記事では主に社労士試験を受験される方に向けて労働基準法について解説していきます!

細かく学習範囲を分けて、詳しい解説や難しくない言い回しを心がけておりますので、

社労士試験を初めて受験される方にもおすすめです。

<こんな人が書いています>

・4度目の挑戦で社労士試験に合格

・都内某所の社労士法人にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました

・現在は社会保険労務士として開業してお仕事募集中です!(ホームページはこちら)

今回は労働基準法解説の第4回目で第5条強制労働の禁止、第6条中間搾取の排除です。

よろしくお願いします!

強制労働の禁止

例のごとく条文から!

第五条

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

読み解いていくと色々な意味合いが込められております…

あとは本条は罰則も忘れず覚えておきましょう!

ポイント

暴行、脅迫、監禁は読んでそのままなのですが「その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」というのは具体的にいくつか挙げると、

長期の労働契約、賠償額を予定した契約、前借金相殺を前提とした契約、強制貯蓄を前提とした契約等です。

上記は労基法の各条で禁止されているものでもありますのでまた改めて説明をしますがイメージとしては、

- 長期の労働契約をして辞めさせない

- お仕事で失敗した場合の損害額が事前に決めてある

- 労働することを条件とした前貸のお金を賃金と相殺する

- 使用者が労働者の賃金を強制的に管理する

こういったものになります。

これらは直接的又は間接的に身分を拘束することに繋がります。

他に注意点としては、

「労働者の意思に反して労働を強制してはならない」

この部分は労働者の意思を抑圧したり、自由な発想を妨げ労働すべく強要することを禁止しているということです。

なので、実際に労働をさせたという事実は必要とせず本条違反となります。

そして罰則ですが、労基法上で最も重たいものなので覚えておきましょう!

1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金

試験でたまに突かれるところでもあります。

条文をもう一度!

第五条

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

次は第6条です!

中間搾取の排除

こちらも条文から

第六条

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

具体例や比較もあります!

ポイント

まず、「何人も」とありますが、

これは事業主に限定されず、個人・団体又は公人、私人であるかを問わないので、

もし法人の場合には実際の介入行為を行った行為者である従業員が処罰されます。

事業主とは各法令によって定義がそれぞれ違っていたりするのですが、

今回は個人事業主なら社長さん、法人なら会社そのものといったところでしょうか。

法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、その違反行為の計画等を行った従業員が現実に利益を得ていない場合でも、その従業員について第6条違反が成立します!

因みに法人に対しても両罰規定により処罰の対象となります!

※両罰規定というのは労基法121条に定められているもので、

事業主のために労基法の違反行為を行った者が従業員である場合は、事業主に関しても罰金刑を科すといったものです。

次に「法律」というのは、職業安定法および船員職業安定法のことです。

禁止されている具体的なものとしては労働者供給事業というものがありますが、

上記の法律に基づいて厚生労働大臣または国土交通大臣の許可を得れば、労働者供給事業を行うことができます。

ですが、職業安定法および船員職業安定法に違反して、

それぞれの法律で定められているもの以外に利益を受けるときは本条の違反になります。

また「業として」とは、

営利を目的として同種の行為を反復継続することをいい、

たとえ1回の行為であっても反復継続して利益を得ようという意思があれば本条違反となります。

主業は当然のこと副業でも違反となります!

そして「利益」というのは、

金銭以外も含み、「手数料」等の名称や有形や無形であるかなどは問われておらず、

更に使用者から得る場合の他にも労働者又は第三者から得る場合も含みます。

罰則は、下記の通りです。

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

それでは、近年すっかり社会に定着した労働者派遣事業は派遣元がいくらかマージンを取っておりますが本条違反とならないのでしょうか?

また原則的に禁止されている労働者供給事業との違いは何なのでしょうか?

一旦条文の復習を挟みます!

第六条

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

次はそういうものなんだなあといった感じでお読みいただけますと幸いです…

労働者派遣事業と労働者供給事業

試験対策では労働者派遣事業は本条違反にならないということを覚えておけばいいのですが、

気になる方もいらっしゃるかなと思い書かせていただきます。

(社労士試験科目の一つ「労務管理その他の労働に関する一般常識」でも出てくる範囲です)

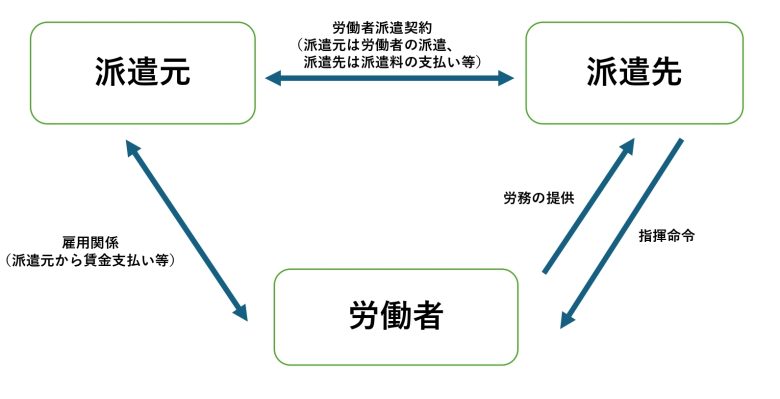

まず労働者派遣とは、

派遣元で雇用している労働者を派遣先で労働に従事させるものですが、その労働者は派遣先で指揮命令を受けてこの派遣先のために労働に従事します。

図だとこんな感じです。

続いて、原則的に禁止されている労働者供給事業とは、

供給元において労働者を支配関係におき、供給先の指揮命令のもとで使用させてその利益を得る(いわゆるピンハネ)ようなことをいいます。

こちらも図を…

一見すると同じような関係性に思えるかもしれませんが、二つの大きな違いは、

労働者派遣事業は派遣元と労働者の間に明確な雇用契約関係がある

というところです。

これにより派遣元が行う労働者の派遣というのは、

労働関係の外にある第三者が他人の就業に介入するものではない(労働関係としては派遣元と労働者で完結している)ため、本条違反にはあたらないとされています。

派遣先が派遣元に派遣料を払っており、それ自体は賃金ではなく、

その派遣料の中から派遣元が雇用契約を結んでいる労働者にお給料として払っているといったところです。

一方、原則的に禁止されている労働者供給事業は図に書いたような供給元と労働者との間には雇用関係がないものが典型ですが、

これは供給先と労働者の労働関係の外にある第三者として供給元が他人の就業に介入することになり本条違反となってしまいます。

労働者供給事業は歴史的に見てみると、

不健全な支配関係の中で供給先の仕事が過酷であっても声を上げることが難しかったり、

供給先からの賃金を供給元が中抜きした後に労働者へ支給するといったこともあったそうです…

他にも労働者供給事業の関係性としては、労働者は供給元と供給先のどちらとも雇用関係があり責任の所在がより曖昧になってしまっているものもあるそうです。

結局のところ…

どちらも自分が管理(雇用・支配)している人員を他者の指揮命令下で働かせていることにはなります…

これについては正直、様々なご意見が見受けられます。

労働者派遣というものが社会的に需要があったため、

法律として整備していく過程で各方面に支障がない形にしていったというところでしょうか…

(雇用契約を結ばせるようにして責任の所在を明らかにしようとする等)

それではまとめにいきたいと思います。

まとめ

第5条強制労働の禁止

- その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段は具体的に長期の労働契約等がある

- 実際に労働をさせたという事実は必要とせず労働を強要をすることでも第5条違反となる

- 労基法上で最も重い罰則「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」を覚えておく

第6条中間搾取の排除

- 事業主に限定されず個人、団体、公人や私人を問わず罰せられる

- 「業として~」とは、営利を目的として同種の行為を反復継続することで、たとえ1回であっても反復継続しようという意思があれば本条違反

- 労働者派遣は本条違反ではない

今回は二つテーマを扱ったため少々ボリュームが多くなってしまいました…

大変お疲れ様でした。

ご意見、ご指摘等ございましたらお問い合わせよりいただけますようお願い申し上げます。

次回は労働基準法第7条公民権行使の保障について解説していきたいと思います。

また次回もよろしくお願いします!