こちらの記事では主に社労士試験を受験される方に向けて労働基準法について解説していきます!

細かく学習範囲を分けて、詳しい解説や難しくない言い回しを心がけておりますので、

社労士試験を初めて受験される方にもおすすめです。

<こんな人が書いています>

・4度目の挑戦で社労士試験に合格

・都内某所の社労士法人にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました

・現在は社会保険労務士として開業してお仕事募集中です!(ホームページはこちら)

今回は労働基準法解説の第8回目は第10条使用者の定義について解説していきます。

またまた定義の話ですが、ここも大事なのでしっかり把握していきましょう!

使用者の定義

今回もまた条文から…

第十条

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

それでは読み解いていきましょう!

ポイント

使用者の定義として3つに分けられます。

- 事業主

- 事業の経営担当者

- その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

この3つは覚えておきたいです!

まず「事業主」は個人企業の場合は事業主個人のことで、法人企業の場合は法人そのもの(会社等)のことです。

そもそも法人とは…?

「人」と付いているけれど人間(法律用語で自然人)のことではなく、法律によって人と同様の権利や義務を認められた組織(会社等)です!

このように法人という概念を用いることで、

社長だけにではなく会社として労基法が適用されたり、取引においても社長個人の名ではなく会社の名で円滑に進めることができます。

(個人的な感覚としては、会社に魂を吹き込んで生きものとして頑張ってもらっているような感じです)

次に「事業の経営担当者」ですが、これは社長や取締役等のいわゆる役員といったところです。

ここまで2つは何となく「使用者」という言葉のイメージと結びつきますね。

最後に「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」ですが、

これは結構範囲が広いというか、前回の「労働者の定義」にもあった「実態」も重要です。

どのようなものかというと、上記の社長や取締役等だけではなく、

まさに条文中にある「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする~」ような人事部長や総務課長等も含まれます。

なので、例えばそのような人事部長が部下に労基法に違反するような残業を強制した場合は、

その部長に罰則が適用される場合があります。

ですが、また呼称には囚われず…

人事部長や総務課長なのに一定の権限が与えられず、単に上司の命令の伝達者になっているだけの場合は「使用者」とはならないことに注意です!

それでは復習の条文です。

第十条

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

次は派遣や出向の場合に使用者がどのような位置づけになるか見ていきましょう!

派遣と出向

まず派遣という就業形態については下記の「中間搾取の排除」で解説しておりますが、

こちらでも簡単に解説しておきます!

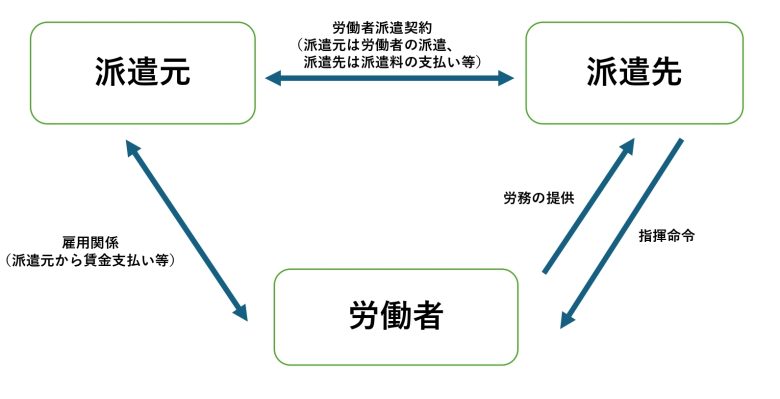

まずは図から…

派遣元で雇用している労働者を派遣先で労働に従事させ、その労働者が派遣先で指揮命令を受けてこの派遣先のために労働に従事するものです。

この場合に労基法が適用される使用者は基本的には派遣元となり、

その使用者としての責任を負うこととされています。

ですが、どうしても派遣先で指揮命令を受けて労働をしているという実態があるので、

派遣元が責任を負えない事項については派遣法による特例によって派遣先に責任を負わせることになっています。

例えば、「男女同一賃金の原則」は賃金を払う派遣元に、「公民権行使の保障」は派遣先の現場で公民権を請求するので派遣元ではなく指揮命令を行っている派遣先に責任があるといった感じです!

次に出向ですが、在籍型と移籍型があるのでこれについても解説しておきます。

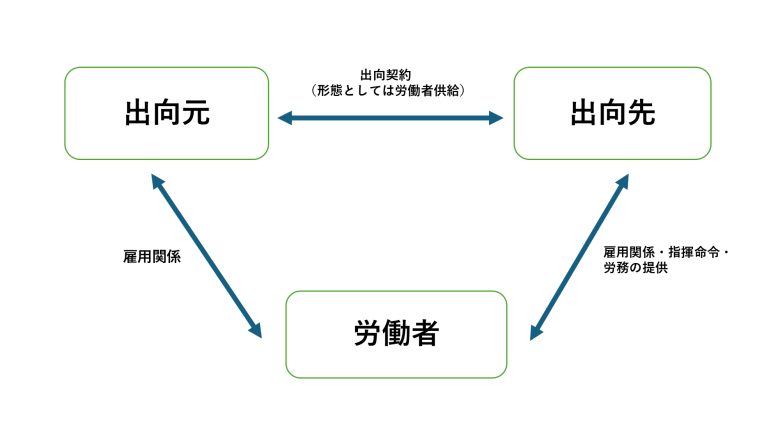

在籍型出向の図は下記の通りです。

労働者は出向元(自社)との雇用契約関係を維持しつつ出向先との間にも雇用契約を締結し、一般に出向先において労務を提供します。

このような就業形態は例えばコロナ禍で採用されていたかと思います。

コロナ禍では仕事が減って人手が余っているといったことが見受けられました。

そこで在籍型出向を採用することにより、社員は必要以上に休むことなく働きながら能力の向上をはかることができるといったところです。

コロナ禍で旅行等が自粛ムードになり、苦境に立たされていたANAの社員が異業種に出向していましたね!

労基法の適用については、労働者は出向元と出向先の双方と雇用契約関係にあるので、

労働者、出向元、出向先の三者間で決められた権限と責任に応じて、それぞれの使用者が労基法上の責任を負うことになります。

因みに…

労働者供給という形態なのになぜ許されているのかというと、

「業として行っていない」ことになるからです。

具体的に以下いずれかの目的に該当するものは業として行っていないと判断されます。

- 労働者を離職させるのではなく関係会社で雇用機会を確保する

- 経営指導、技術指導を実施する

- 職業能力開発の一環として行う

- 企業グループ内の人事交流の一環として行う

上記ような目的を明確にするのはもちろん、出向時の労働条件等でトラブルが起きないようしっかり準備して上手く活用したいところです!

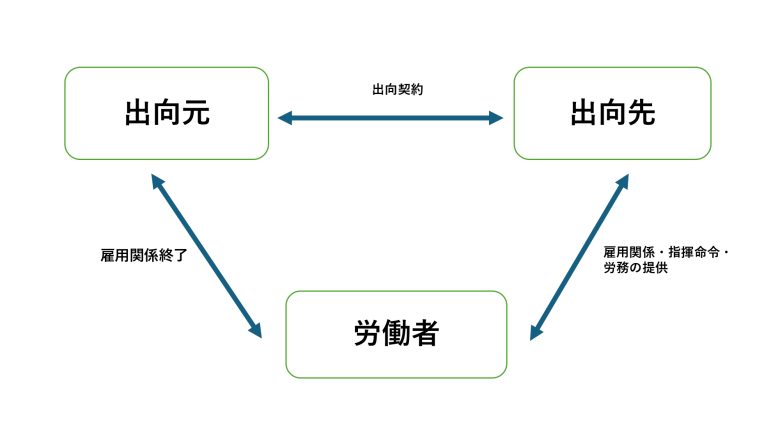

次に移籍型出向についてですが、こちらも図をご覧ください。

出向元との雇用契約関係は終了し、出向先とのみ雇用契約関係があるものです。

この場合の労基法の適用についてですが、出向元とは雇用契約関係が終了しているので出向先の使用者が労基法上の責任を負うことになります。

これも因みに…

転職との違いは、移籍型出向は使用者の意向により行われるもので、転職は本人の意向によって行われるといったところです。

それではまとめに入ります!

まとめ

第10条使用者の定義

- 3つに分けられた定義(①事業主、②事業の経営担当者、③その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者)を覚えて何となくでも内容が浮かぶようにする

- 労働者の定義と同様に呼び名で判断するのではなく、実態を見てから使用者かどうか判断する

- 労働者派遣等の様々な就業形態の関係性を把握して、使用者の労基法上の責任の範囲について理解しておく

今回も結局は実態を見ることになるので釈然とせず、なかなか掴みづらかったかもしれません。

ここは社労士試験においてももちろん大事ですが、

実務的にも自分がもしかしたら実は使用者で労基法上の責任を負うことになっていたとは…とならないよう気を付けていきたいところです!

今回もお疲れ様でした!

ご意見、ご指摘等ございましたらお問い合わせよりいただけますようお願い申し上げます。

次回は第11条賃金の定義解説していきたいと思います。

また次回もよろしくお願いします!